アバターなにがすごい?映像革命と批判の理由を徹底解剖

こんにちは。映画探偵.cyouへようこそ。

アバターなにがすごい?

そう検索してこの記事にたどり着いたあなたは、きっと「結局この映画、何がそこまで評価されているの?」と確かめたくなったのだと思います。

ネットでは「映像技術はとんでもない。でも脚本はつまらない」といった賛否両論が飛び交い、

さらに、日本だけ興行の伸び方が世界と違うとか、HFRのような聞き慣れない専門用語が出てきたりして、余計にモヤモヤしますよね。

ただ一つ確かなのは、『アバター』の価値は「CGがきれい」で片づけられるほど単純ではない、ということ。

映像体験の設計、物語の作り方、受け取られ方まで含めて、なぜ“映像革命”と呼ばれ、同時に批判も集まるのか——

そこを整理すると、あなたにとって観る価値がある作品かどうかがはっきり見えてきます。

この記事では「アバターなにがすごい?」を軸に、映像革命の正体と、脚本・物語が批判される理由、

そして日本市場での反応の違いまで、まとめて徹底解剖していきます。

アバターのなにがすごいのか?映像革命を解説

ジェームズ・キャメロン監督がこの作品で目指したのは、単にきれいなCGを作ることではありませんでした。

既存の映画制作の常識を覆し、物理法則さえもシミュレーションしようとした執念。

ここでは、なぜ多くの人が「映像革命」と口を揃えるのか、その技術的なアバターのなにがすごいのかという秘密を、私なりの視点で紐解いていきます。

映像技術と3D表現の圧倒的な進化

まず、私たちが普段目にする3D映画と『アバター』シリーズの決定的な違いについてお話しさせてください。

これまでの多くの3D映画は、画面から物体が飛び出してくるような「ギミック」としての演出が主流でした。

しかし、キャメロン監督が目指したのはそこではありません。

彼が追求したのは、スクリーンの枠を感じさせない「奥行き」と「実在感」です。

画面の手前に何かが飛び出すのではなく、画面の奥に世界が無限に広がっているような感覚。

これを実現するために、カメラシステムそのものを開発し直したというから驚きですよね。

ここがポイント

『アバター』の3Dは「飛び出す」のではなく「引き込む」ための技術。観客は映画を観ているというより、窓から異世界を覗いているような錯覚に陥ります。

特に2022年作の『ウェイ・オブ・ウォーター』では、水中の表現において映画史を塗り替える挑戦が行われました。

通常、ハリウッド映画で水中シーンを撮る場合、「ドライ・フォー・ウェット」と呼ばれる手法が使われます。

これは地上で撮影し、あとからCGで泡や浮遊感を追加する方法なのですが、キャメロン監督はこれを良しとしませんでした。

「本物の水」だけが持つ光の屈折や抵抗感を再現するには、実際に水の中に潜るしかないと判断したのです。

撮影技術と水中パフォーマンスの裏側

では、実際にどうやって撮影したのでしょうか?

ここが本当に狂気じみている(褒め言葉です)部分なのですが、制作チームは巨大なタンクを建設し、なんと「演者全員が素潜りで演技をする」という手法を選択しました。

これには明確な理由があります。

スキューバダイビングの機材を使うと、呼吸による「気泡」が発生してしまい、それが繊細なモーションキャプチャーのセンサーを妨害してしまうからです。

そのため、俳優たちは何ヶ月にも及ぶフリーダイビングの特訓を受けました。

驚きの豆知識

73歳のシガニー・ウィーバーは6分以上、ケイト・ウィンスレットに至っては7分15秒もの間、息を止めて演技ができるようになったそうです。

これはトム・クルーズの記録をも超える驚異的な数字です。

さらに、水面が鏡のように反射してデータにエラーが出るのを防ぐため、水面には無数の白いボールを浮かべて光を遮断。

俳優たちはその暗い水中で、水流発生装置が作り出す激しい波に揉まれながら、感情のこもった演技を行いました。

私たちが画面で見る「必死な表情」や「水流に抗う筋肉の動き」は、CGで作られたものではなく、俳優たちが物理的に体験しているリアルな反応そのものなのです。

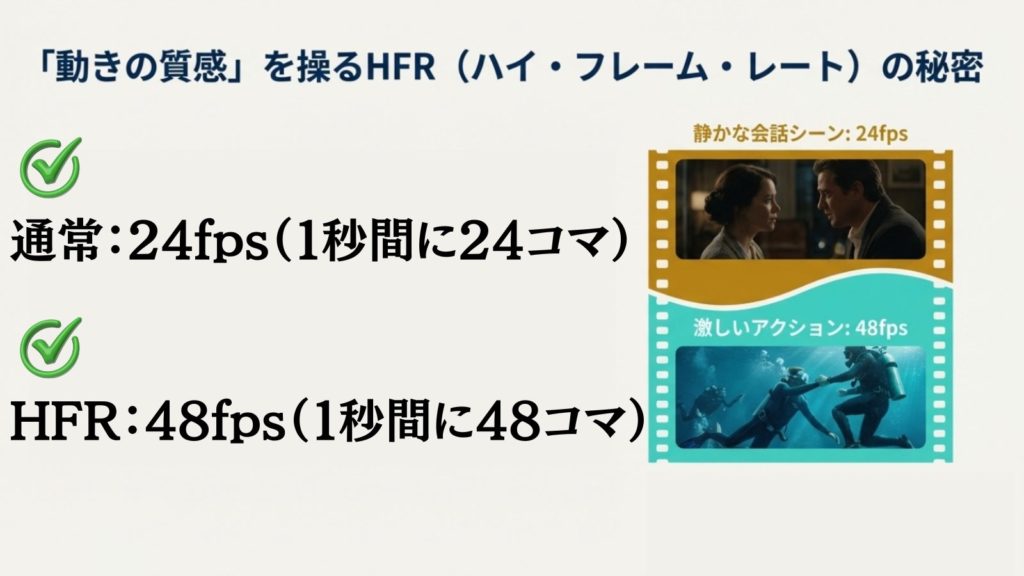

HFRによるヌルヌルした動きの正体

「アバター なにがすごい」と検索すると、よく目にするのが「HFR(ハイ・フレーム・レート)」という言葉です。

これは映像の滑らかさに関わる技術のことです。

通常の映画は1秒間に24コマ(24fps)で構成されていますが、『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』では、一部のシーンでその倍の48fpsが採用されました。

これにより、激しいアクションシーンや水中を泳ぐシーンでも、映像がガタつくことなく「ヌルヌル」と滑らかに見えるようになります。

ただ、ここには落とし穴もあります。

映像が滑らかすぎると、映画特有の夢のような質感が失われ、まるで「安っぽいテレビドラマ」や「スポーツ中継」のように見えてしまう現象(ソープオペラ効果)が起きるのです。

ポキャメロンの解決策:

全編を48fpsにするのではなく、静かな会話シーンは24fpsのような質感に、アクションシーンは48fpsの滑らかさに、というようにシーンに合わせて「動きの質感」を細かく調整しています。

この調整により、私たちは違和感を覚えることなく、必要な場面でのみ圧倒的なリアリティを感じることができるようになっているのです。

没入感を生む緻密な世界観の構築

技術だけでなく、舞台となる惑星「パンドラ」の作り込みも尋常ではありません。

私が個人的に感動したのは、パンドラが単なるファンタジーの背景画ではなく、「機能する生態系」としてデザインされている点です。

例えば、夜になると発光する植物たち。

これは単にきれいだから光っているのではなく、地球の深海生物や昆虫と同じように、受粉のために虫をおびき寄せたり、

外敵への警告だったりと、生物学的な意味を持って光っている設定になっています。

また、ナヴィたちが話す「ナヴィ語」も、適当な宇宙語ではありません。

言語学者を雇い、文法から発音のルールまで完全にゼロから構築された、学習可能な言語なのです。

ここまで徹底されているからこそ、私たちは無意識のうちに「この世界はどこかに実在するのかもしれない」と錯覚してしまうのでしょう。

パンドラの生態系とリアリティの追求

パンドラの生物たちには、ある共通した特徴があります。

多くの動物が6本脚であることや、呼吸のための穴が胸にあることです。

こうした進化のルールの統一性が、架空の生物に説得力を与えています。

そして最大の特徴が、ナヴィと動物たちが絆を結ぶための器官「フィーラー」を使った神経接続(ツァヘイル)です。

髪の毛の先にある神経の束を動物の触角と繋げることで、言葉を交わさずとも意思疎通ができるという設定。

これは映画的なご都合主義ではなく、「すべての生命は繋がっている」という作品のテーマを、生物学的なギミックとして落とし込んだ見事な発明だと私は思います。

馬のような生物「ダイアホース」や、空を飛ぶ「イクラン」に乗る際、手綱ではなく神経で繋がるからこそ、

人馬一体となったあのアクロバティックなアクションが説得力を持って描かれるわけですね。

アバターはなにがすごいのか批判と受容から考察

ここまで技術的な凄さを語ってきましたが、一方で「ストーリーは普通」「日本では流行っていない」といった声も耳にします。

完璧に見えるこの超大作も、見る角度を変えれば欠点や特異な点が見えてきます。

ここからは、批判的な意見や市場の反応を通して、アバターはなにがすごいのか、別の側面から分析してみましょう。

脚本がつまらないと批判される理由

正直に言いますと、私自身も「脚本が革新的か?」と聞かれれば、首を縦には振れません。

ネット上でも「映像はすごいけど話は単純」「ポカホンタスの宇宙版」「第1作とやってることが同じ」といった批判的な意見は少なくありません。

よくある批判ポイント

- プロットが「侵略→適応→反撃」の繰り返し

- 主人公ジェイクの行動原理への疑問

- ナヴィの若者たちが使う「Bro(ブラザー)」などの現代スラングへの違和感

しかし、私はこの「単純さ」こそが戦略だと考えています。

『アバター』は世界中のあらゆる文化圏、あらゆる年齢層の人が観る映画です。

もしここで物語を難解にしてしまうと、観客の脳のリソースが「ストーリー理解」に割かれてしまい、肝心の「没入体験」が薄れてしまう恐れがあります。

あえて王道で分かりやすい物語を骨格にすることで、観客は理屈抜きで映像の世界に飛び込める。

つまり、脚本の単純さは欠点ではなく、「体験」を最大化するための計算されたキャンバスなのではないでしょうか。

日本で興行収入が苦戦した背景

世界的に記録的ヒットとなった『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』ですが、日本では公開初週末に初登場首位を獲得できず、他国とは少し違う立ち上がりになりました。

背景にあったのが、公開時期が重なった『THE FIRST SLAM DUNK』や『すずめの戸締まり』といった国産アニメの強さです。

とくに『THE FIRST SLAM DUNK』が勢いを維持していたため、アバターは“話題作でありながら初動が割れた”形になりました。

日本はアニメ作品の存在感が大きい市場でもあるため、同時期に強い国産作品が並ぶと、ハリウッド大作でも初週の順位が伸びにくいことがあります。

さらに3D上映は「体験価値」が高い一方で、追加料金やメガネの手間を敬遠する層もいるため、鑑賞ハードルが初動に影響した可能性も考えられます。

世界的な興行収入と日本市場の違い

数字で見ると、その差は歴然としています。分かりやすく表で比較してみましょう。

| 比較項目 | 世界市場 | 日本市場 |

|---|---|---|

| オープニング順位 | ほぼ全市場で1位 | 3位(スラムダンク等の後塵を拝す) |

| 最終興行収入 | 約23億ドル以上(歴代トップクラス) | 約43億円前後(市場規模に対し低調) |

| 受容の傾向 | 「体験」としての技術革新を評価 | ストーリーやアニメ表現を重視 |

世界では『タイタニック』を超えて歴代3位の記録を打ち立てるほどの熱狂でしたが、日本では「ヒットはしたけれど、社会現象とまではいかなかった」という印象です。

これは日本が「ガラパゴス」だからダメだということではなく、それだけ独自の強力なエンタメ文化を持っているという証明でもあると私は感じています。

劇場での3D体験価値こそが本質

では、日本での評価が落ち着いているからといって、観る価値がないのでしょうか?答えは断固として「NO」です。

なぜなら、『アバター』は自宅のテレビやスマホで配信を見るのと、劇場のIMAX 3Dで観るのとでは、全く別の作品になってしまうからです。

多くのファンが口にするのが、映画が終わった後に現実世界が色あせて見える「アバター後鬱)」という現象です。

これは、パンドラという世界があまりにも美しくリアルで、脳が「あちら側」を現実だと認識してしまうために起こると言われています。

「映画を観る」のではなく「惑星に行く」。この感覚だけは、どれだけ言葉を尽くしても説明しきれません。

脚本がつまらないと感じるかどうかは人それぞれですが、この圧倒的な没入感だけは、現代のテクノロジーが到達した一つの頂点であることは間違いありません。

アバターのなにがすごいかは体験で分かる

結局のところ、「アバター なにがすごい?」という問いへの答えは、理屈だけでは掴みきれません。

なぜならこの作品の本質は、“物語を理解する”というより、その世界に入り込む感覚を味わうことにあるからです。

ジェームズ・キャメロンという一人の映画作家が、物理法則の再現から撮影機材の刷新まで、映画づくりの常識そのものを押し広げて完成させた。

それが『アバター』です。映像がすごいと言われる理由も、批判が起きる理由も、最終的にはこの「体験設計」に行き着きます。

映画館で観られない今こそ、自宅で“できるだけ近い入口”を作ってみてください。

画面は大きめ、部屋は暗め、音は少しだけしっかり(できればヘッドホン)。

まずは冒頭からしばらく、“景色を浴びる”つもりで観てみる。

ストーリーの粗を探すより先に、青い海の光、肌の質感、水の重さ、音の広がりに身を委ねてみるのです。

そうすると「なにがすごいのか」が、頭より先に身体で分かってきます。

※本記事で紹介した興行収入や技術的な数値は、執筆時点での一般的な情報に基づいています。

おすすめ記事